住まいのコラム

もしもの大地震が起こっても安心? 耐震等級のポイントを解説

- #住まいづくり

小さなものも含めると地震が起こらない日がないといっていいほど地震が頻発する日本。時として甚大な被害をもたらす震災が、たびたび私たちの暮らしを脅かしています。その地震に備えて、わが国では建物への損害が少なくなり、地震の前後で変わらない暮らしが送れるよう建物に対する耐震基準が震災のたびに見直されてきました。この耐震基準に対してどの程度余裕があるかを測る指標が「耐震等級」です。今回は住まい選びの一助となる「耐震等級」について解説します。

1.耐震基準の歴史

まず耐震基準とは、その名の通り 地震によって建物が安全に使用できるかどうかを定めた最低基準 。その歴史は古く、大正時代に起きた関東大震災後に最初の耐震基準が明文化されたといわれています。

| 旧耐震基準 | 1981年5月31日以前に建築確認申請が行われた建物。震度5程度の揺れに対して建物が倒壊せず、破損しても補修することで利用できるもの。当時、震度6強以上の規定はありませんでした。 |

|---|---|

| 新耐震基準 | 1978年の宮城県沖地震の被害から改正され、1981年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物。震度5程度の揺れに対して軽微なひび割れ程度にとどまって損壊せず、震度6強程度の大地震でも倒壊しない耐震性能を備えたもの。 |

| 現行の基準(2000年基準) | 1995年の阪神淡路大震災の被害により見直され、2000年6月1日以降に建築確認申請が行われた建物。耐震等級が導入され、東京における震度6強〜7程度の揺れに対して耐えられるもの。かつ東京における震度5強程度の揺れに対して損傷が生じないもの、という基準が設けられました。 |

現行の基準(2000年基準)は阪神淡路大震災の教訓を活かし、新耐震基準をより強化したものです。この基準は当然、住まいにも適用されており、その程度はハウスメーカーや建築方法によって異なります。そのため、一般の方から見ると耐震基準をどの程度余裕があるのか、最低基準をクリアしただけなのか分かりづらいもの。そこで 建物がどれほど地震に強いのかを示したものが「耐震等級」です。

2.耐震等級の基本

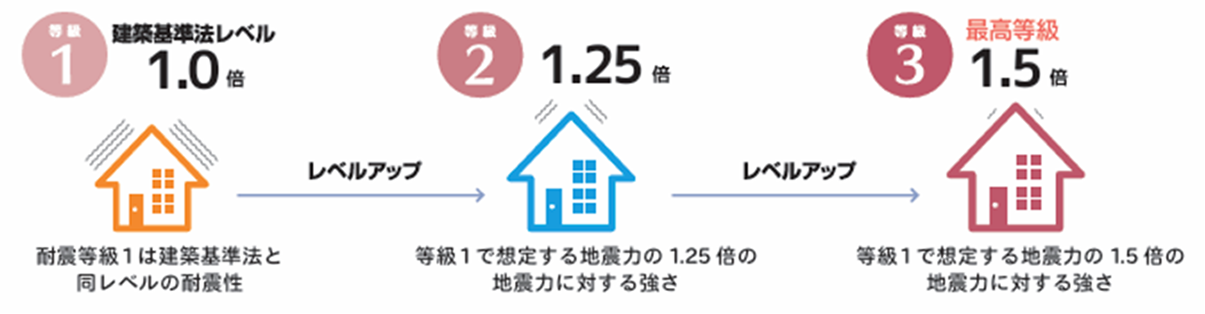

「耐震等級」とは、国土交通省による住宅性能表示制度に定められた項目(※1)。「倒壊、崩壊などのしにくさ」と「大規模な修復工事を要する損傷の生じにくさの2つの項目に分かれており、どれだけの性能を有しているかを示す指標です。言わば 「地震に対する強さ」を表したもの。3つの等級に分けられ、1から3へとランクが上がるほど耐震性能が高くなっています。

※1:住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)による/2000年施行

2-1.耐震等級の種類

| 耐震等級1 |

震度6強から7程度の地震(※2)に耐えられる建物。

また、震度5強相当の地震(※3)で修復を必要とする大きな「損傷」をしない程度の建物。 ※2:極めて希に(数百年に一度程度)発生する地震力。東京における地震の揺れの強さを想定しています。 ※3:希に(数十年に一度程度)発生する地震力。東京における地震の揺れの強さを想定しています。 |

|---|---|

| 耐震等級2 | 等級1で想定される地震の1.25倍の耐震性能を持った建物。 |

| 耐震等級3 | 等級1で想定される地震の1.5倍の耐震性能を持った現行基準では最高水準の建物。実際に2016年に発生した熊本地震では等級3の建物に倒壊はほとんどなく、大部分が無被害だったと報告されています。 |

出典:国土交通省

2-2.耐震等級の基準

東日本大震災において宮城県で観測されたものが震度6強〜7でした。最低限の耐震基準が「数百年に一度程度発生する地震(東京における震度6強〜7相当)に対して耐えられる建物」であり、さらに 等級が上がることで建物へのダメージが少なくなり、より安心して日々を過ごすことができるのではないでしょうか。

3.耐震性の高い「住まい」のために

地震に備えて耐震基準に沿った設計を施すことは住まいづくりにおいて重要なポイント。同時にその設計を実現するために、適材適所の建材選び、質の高い施工やメンテナンスなども求められます。

ポイント1 住まいを前提とした設計

耐震基準に基づいた緻密な設計が求められます。具体的には基礎や建材接合部の強化はもちろん、柱の間に斜めに入れる筋交いを増やすことなどが建物の強度を高めるといわれています。 しかし、ただ頑強な建物にするのではなく「住まい」として配慮されていなくてはなりません。居心地が良く、長く住むことができること。そのこともまた必要条件のひとつです。

ポイント2 適したな建材の選定

例えば、ただやみくもに強度の高い建材だけで住まい作っても耐震性を高めることはできません。地震エネルギーを逃す柔軟性を備えた木材や、外圧を面で支える合板などのように建材それぞれの特性を活かし、 基礎や柱、壁などの使用箇所を吟味した「適材適所」の発想で建材を選ぶことが重要となります。

ポイント3 確かな施工品質

住まいを建てる上で重要となる施工。わが国で古くから用いられてきた在来工法では、職人の技術力が耐震性能を左右する大きな要因となっていました。それに対して 工場生産による施工では機械生産による建材を使用し、現場で組み立てるだけ。そのため 精度の高い仕上がりを実現し、設計図書通りの耐震性能を発揮するといわれています。

ポイント4 定期的なメンテナンス

緻密な設計と精度の高い施工によって耐震性能を高めることはできますが、さらにこの性能を住まいが完成した後も維持することが重要なポイント。

定期的なメンテナンスを施し、適切なタイミングで修繕を実施することで長く耐震性能を保つことができます。

これらのポイントを網羅し、その上で第三者機関による審査を受けることで住宅性能表示制度による耐震等級を得ることができます。この等級は「地震に強い住まい」のお墨付きといえるでしょう。

例えば長くお住まいになれるだけでなく、ライフステージが変わった際の住み替え時に売却しやすくなるなどのメリットがあります。

ちなみに住宅性能表示制度の審査を受けなければ耐震等級は付きませんが、現行の耐震基準で建てられた住まいは必ず耐震等級1を満たしています。

4.耐震性能を高める施工とは

4-1.2000年基準の新規定

2000年に施行された新耐震基準を強化した現行基準では、木造住宅において施工における規定が追加されました。代表的なものをご紹介すると以下が挙げられます。

| 基礎の強化 | 地面がどれだけの重量を支えるかを調べた上で、住まいの重みを支えきれずに沈み込まないよう適切な基礎工法を選定。場合によっては地盤改良なども。 |

|---|---|

| 柱、筋交いなど接合部の強化 | 柱同士の接合部が地震の揺れによってズレてしまったり、抜けてしまわないよう金物を使って固定するようになりました。 |

| バランスの良い壁配置 | 地震の揺れによって建物に捻れが起こらないよう壁と窓の数を四方バランスよく配置することが定められました。 |

4-2.耐震性能を高める業者選び

耐震性能を高めるためには、これらの規定を含めて確実な施工が行えるかどうかが当然、重要となります。 そのためにハウスメーカーや工務店に関わらず信頼性の高い施工業者を選ぶことが求められるでしょう。極端な例を挙げれば、1棟も地震による倒壊がない業者は理想的といえるかもしれません。また、詳細な施工スケジュールを立てているかもチェックしたいところ。計画的に施工を進められる能力もまた品質の高さに直結します。そして、前項でも述べましたが、 施工後も定期的なアフターケアやメンテナンスを実施しているかどうかも確認してください。 住まいはメンテナンスを続けることで品質が保たれるもの。継続的にお付き合いができるかどうかも業者選びのポイントとなります。なによりも、 まずは気になる施工業者があれば、その住まいを見学に行くということも参考になるのでおすすめです。

まとめ

耐震等級は、住まいの耐震性能を知る上で重要な指標です。住宅性能表示制度を利用し、耐震等級を得ることで様々なメリットが用意されています。例えば、住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」の金利引き下げメニューを受ける要件にもなっています。

さらに父母や祖父母などから住宅取得の資金贈与を受ける際に、その贈与税の非課税措置が受けられることも。その他にも地震保険の割引率が高くなるなど、様々な恩恵が得られることでしょう。

しかし、この住宅性能表示制度を利用することは任意であり、住まいづくりの絶対条件ではありません。本来の目的は、あくまでも長く安心できる住まいを築くこと。そのために耐震等級という指標を使って、より安心できる住まいづくりを進めていただければいいのではないでしょうか。